引

在朱金石的“木·字”展览将要结束之际才完成此文,也是有意将展览这一描述主题搁置于艺术家与创作之后。虽然,这场故宫脚下苏式别院与朱金石的雅约只有三个月的时间,但推远至创作语境,观看赴雅约者的艺术作品,草蛇灰线,伏脉四十载。

40年来,朱金石一直活跃在当代艺术的潮流嬗变之中:20世纪70年代加入中国前卫艺术家行列,参与1979年的星星画展;80年代开始了最初的抽象探索,90年代初开始“厚绘画”的尝试;90年代中期经历了“公寓艺术”并展出相对成熟的装置艺术实验;2000年以后,以更大精力投入到“厚绘画”与大型装置艺术实验中去;而最近十年的创作,更有东方性的回归并在作品中透露出禅意。

正文

坐落在故宫东华门与普渡寺之间的四合院,定然有些灵气。更何况合艺术中心是苏式型制,厅堂四合,连廊围绕,漆柱雕窗;环抱一池幽绿在中心,溪水潺潺,寻石造景,因势举亭,与皇家气派的大张大合反差巨大,清新朴拙。

对于这样的一处别院,做展览并非易事,艺术作品极易沦为庭院点缀,必有非常之功的艺术作品方能不失风韵且相得益彰。此次“木·字”展,朱金石的作品俨然园中主角,两幅色彩丰富的“厚绘画”大作品仿佛花旦立于南北两厅,令别院有余音绕梁。不同于之前展览中艺术家多选取某一阶段作品展出,朱金石将自己40年的创作历程徐徐展开,每件作品都可圈可点,更可以点带面,纵可上述到每条创作主线,以不同时间段的观念变化为经;横可跨越国别语境,以国际当代艺术交往为纬。

诚实地说,这40年的“在场”,朱金石也经历了诸多问题在中国艺术家中的集中爆发期和集中讨论期。在不同时间段,不论在国内、海外面临着如何多样的创作问题,朱金石都有着思路清晰的判断,并以一个东方人的智慧迎刃而解,这也形成了他独特的创作方法论。

《乌江处》160x180cm 布面油画 2007

绘画作品

在此次展览中,朱金石出国前创作于1979年的作品《雨伞》尤为珍贵,它是朱金石还未与西方形成直接交流时的最初成果,也是他早期抽象艺术风格前的仅少见证。那批创作在上世纪70年代中期至80年代中期的作品,在自由的氛围中个性十足地显示了对绘画的初步看法,当然最后的展出结果也构成了与主流艺术对话的姿态。《雨伞》是整个展览中最早的一件作品,也是参加过在中国美术馆东面举行的“星星美展”的作品;无独有偶,此次作品竟也挂在北厅东墙上。画中雨伞滴落的水滴浸湿了地面,再日常不过的场景不仅反映了他那个时代里安静追求艺术的心境,对日常生活的观察也为朱金石之后几十年的创作添加了几分俏皮,称为智慧也不为过。

《雨伞》 37x55cm 纸板油画 1979

80年代末,朱金石在柏林对艺术史上的艺术作品和德国所见众多现代主义大师的作品研究过后,认识到在要在绘画上有所突破着实困难,唯有两方面问题被他敏感地察觉到并准确锁定:一个是“厚绘画”方向的察觉;一个是色彩的修养。前者指向绘画观念的突破口;后者埋下了艺术家自我修养的长期目标。当时印象派画家们、德国表现主义画家诺尔德已经向厚度这个方向进发了——“厚笔触”一词便来自于印象派的绘画,但仍有空间可为。履霜,坚冰至。见微知著,朱金石非常“准”地明确了前进方向,“厚绘画”的滥觞应在1990年前后,它不仅作为一个概念提出,在之后的一些年中,朱金石通过作品丰富了这一概念的内涵,并通过“反绘画”进行了反思和解构。此次展览中,1990年在柏林创作的油画《黑山兽》正是“厚绘画”初创时期之作,单调的黑白颜色在朱金石早期用色中,较有代表性。作品中牛头已经用颜料的体积来塑形,背景处有大片留白,因为时间久远和国际辗转,画布已经有些许塌陷。多年以后的2013年,朱金石还创作了一幅名为《夏天遇到诺尔德》的作品,作为这一脉络的纪念。

《黑山兽》55x55cm-布面油画- 1990

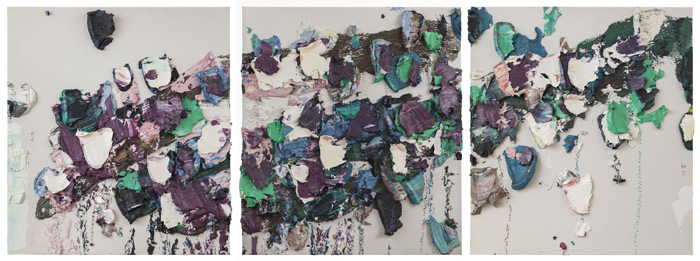

《失去白云》160x180cmx3联 布面油画 2017

想就色彩问题给出高水平回答,更要对自己“狠”下心来。这一问题涉及到经年累月的视觉经验和日复一日的艺术实践。南厅中一幅2017年的三联大画《失去白云》,横竖涂抹很是淋漓,相比于北厅中同年所做的三联大画《初念》更显武气十足。作者微笑:前者的画面效果是在不断绘画的过程中出感性而为的;后者是有笃定想法后的一气呵成。两幅作品色彩如此艳丽,难以让人相信出自于耳顺之人;色彩系统中有明快的节奏,犹如歌曲,有律动,又时而彰显速度和力量;亦能感受到乐章,大调悠扬。中间色彩尤其令人着迷,丰富、细腻并带有偶发性。提到偶发性,大块颜料因地心引力掉落的偶然,也确实是创作之后的另一种偶发性。

《初念》160x180cmx3联-布面油画-2017

《初念》作品局部

《双蓝》25x30cmx2联 布面油画 2020

装置作品

在“厚绘画”框架中,朱金石作品中绘画性的抽象、物质性的抽象与物质性本身都得到了解决。而这里提到的“物”并非绝对物质的概念,它们更多的是带有符号意义和文化指向的媒介:绘画上的颜料媒介和装置作品中的信息媒介。从1988年在柏林和北京同时完成的《方阵》开始,朱金石就对文化身份、博伊斯的“社会雕塑”等理论格外感兴趣,尤其在公寓艺术时期,转化材料中的文化能量已经在他的潜意识之中。

《方阵》一立方体宣紙在北京,一立方体亚麻布在柏林-铝板照片-1998

上世纪90年代中期,在缺乏公共空间的环境下,中国艺术家在私人空间自发组织的艺术活动,后被高明潞总结为“公寓艺术”。如果说公寓艺术家有意识地对艺术体制保持着对抗态度,还不如说在那个年代,文化自觉层面上的对抗性无处不在。2018年,朱金石在上海的首次个展《甘家口303》于上海艺术门画廊开幕,展出了包括90年代中期公寓艺术作品在内的20余件作品,《山水案》即在其中;这件作品也出现在此次“木·字”展览中。典型的80年代的折叠圆桌上垒砌一圈炊帚,中间撒满了面粉,这就是《山水案》——艺术家生活中的艺术。

《山水案》100 x 100 x 100 cm折叠桌子、炊 帚、 面粉和水 1995

在朱金石的装置作品中,隐含着两股截然不同的力量,其一为主体性,多是体验性的表达;其二为客体性,带有强烈的对抗,涉及社会性质、文化碰撞、场域使用等。这两股力量都以浓郁的人为情感将深刻认知以“物”为载体进行视觉表达。在他心中,时而要借助生活的琐碎认清生活;时而要狠狠地干上一票,才算解了胸中闷气。正如艺术家本人所说:“我们无法预测今天的艺术,它需要在困境中寻找,需要每个艺术家的孤军奋战。”提到朱金石装置艺术作品的代表作,一定不能绕过2008年的《权利与江山》:一辆奔驰汽车撞向十吨红色油画颜料砌成的墙体。艺术家自己承认这件作品非常具有符号性,象征着一种文化,在那个与西方系统争取话语权的时期,这种冲突表现的的确“狠”到位。

权利与江山 奔驰汽车、颜料 行为 2008

2010年之后,非对抗性和对抗性,在朱金石的内心和解了,不但可与整个世界和平共处,更有了几分禅意。2013年,大型装置《船》开始亮相于不同国家的各大艺博会。朱金石将其看作是生命旅程的象征,当观者走过装置内的通道时,他们的世界被层层叠叠的宣纸轻轻包裹、与外界短暂地隔开。2018年,在北京唐人艺术中心第一空间的宣纸装置作品《时间的船》精确到使用一万四千张宣纸,一千八百棵细竹,两千根七米绵线。作品纵贯气势恢宏,当光线从顶部天窗撒下,穿过密密的细线打在宣纸的褶皱上,苍桑与脆弱,坚固与柔软则同时映入视线。

《时间的船》现场,当代唐人艺术中心,北京,2018

《时间的船》局部,当代唐人艺术中心,北京,2018

“木·字”

绘画的现代观念与装置的对抗转化为思想形态,在朱金石作品中最终形成他的创作范式。在合艺术中心的展览,朱金石抛弃了之前一贯的问题的研究,游刃有余地体现剑者走心的境界。不论是“厚绘画”观念的高歌猛进还是“反绘画”的退步反思,朱金石作品最终形成他的创作方法论,而这方法中当然包括对情景、时间、空间状态的处理,更有诗意的隐喻与表达。

《假山石边的调色板》58 x 44 cm 调色板、油画颜料 2020

《墨筐》65x65x82cm-竹筐、油画颜料-2017

建筑气场强大,建园七载也抵不过一“新”字,朱金石用四十年的创作,不疾不徐娓娓道来,四两拨千斤式地化解,各自安好。在此特殊的地理位置中的雕廊画栋,唯文化自身可与强大载体和谐共处。

《牛头》50x60x27cm 亚麻布、画框、油画颜料 2015

《牛头》装置大抵来自于同《雨伞》一样的生活智慧。它是一堆废颜料、它也是被重塑的“牛头”。摆放它的空间是整个院子的机房,不断嗡嗡作响,好似它的喘息。无用之物与嘈杂之音的妙笔,如此灵动!在它旁侧,就是1990年创作的那幅《黑山兽》,两个牛头相互呼应,低吟浅唱。围绕水池,有两件作品更有文人韵味,《假山石边的调色板》随意倾斜放在池边小石边,便让人想起墨池洗笔的典故,仿佛照见那位琅琊王氏之后。《墨筐》端然稳坐在几步之遥的回廊边,竹筐内壁上积存了大约10cm的黑色颜料,恐怕是从墨池中刚打捞上来的吧!《雨伞》作为全场引言,南北两厅的《初念》与《失去白云》两幅大画,稳稳坐镇,故事的叙述刚刚好。

展览现场

在合艺术中心,朱金石暂别了问题与解决,用“稳”妥的水准,随心所欲,向东方文化中的禅意飘去。立足于当代的思考,经历四十余载砥砺后,举重若轻地将当代性与传统因素碰撞出戏剧效果。太阳的光线、场域、文化内涵,他将诸多因素融合在一幕戏剧中,起承转合,时而铿锵时而低吟。在时间和空间中、在苏式园林中,触目不繁,可游可卧可赏。

结语

今天的人类对于世界的看法——无论是物质、能量、宇宙,还有关于历史与未来的认识,史无前例地达到了同质的巅峰。今天,世界可以仅用一套经济语言进行沟通,即使这套语言根据发展需求还在不断衍生出新词汇。黄金与美元也超越了政见不同与宗教分歧,得到了广泛认可。当然,政治家和商人在过去的时代付出了极大的努力,尝试了不同的政治体系和为数众多的经济模式。

“千篇一律”是一种浅薄的国际共识,群体性往往通过文化进行区分,达成身份认同。虽然在全球化的一盘大棋中,文化软实力的博弈更像是的兄弟阋墙或裙带矫情,而并非来自不同文明之间的冲突。在艺术领域,就像曾经我们对一些徒有其表的“国际风格”也深表认同。即使我们深谙,普遍存在并不等同于普世性,流行性并不等同于解决问题,却也在行动上紧随其后,生怕掉队。

今天,艺术史叙事的方式也被固定下来,写作者也同样达成了全球化的对知识的共同认识。随之而来的是,形式本身具有的前卫姿态已经退位给内容。朱金石的作品中,经历了他们那一代人所必需经历的国际主义与对抗。他作品中的叙事脉络与内容,真切发生在北京的工作室中并在“木·字”中四两拨千斤地呈现了。很多时候,艺术家的自由令人羡艳,他们真切地以视觉表达的方式和世界直接相关。最终,从“重力平衡暴力”(2012,Blum & Poe,美国洛杉矶)、“时间的船”与“拒绝河流”(2018年,唐人当代艺术中心,北京),到“甘家口303”(2018,艺术门,上海)。在庞大的命运共同体上,对时间的回望中,找到自己的文化属性与身份。以此,可赴任何一场雅约。

对谈

空间的独特利用

梁爽:《来字》是这个展览中唯一的一组作品,却为何分散在东厅 和西厅房顶上?

朱金石:这要从布展说起,这个地方是我遇到的空间中布展最有挑战的。如果它是一个简陋的空间倒好做,但这个空间有点豪华、精致了。我当时想在房顶上放一排,但作品太重;房脊的斜度也容易出溜,需要加强固定。

《来字》 50 x 60 cm每个,尺寸可变 画框、木条、画 布、颜料、 木板 2020

梁爽:我第一眼看见就想到了琉璃瓦。您有这个意思吗?

朱金石:我一般做作品的时候很少把观念或者想法先提出来,都是做好以后去编织故事,这是我的乐趣。因为我受西亚·马尔克斯(《百年孤独》的作者)的影响,马尔克思写小说的时候,突然感觉牛头在叫,他就会这么写,自己也深信不疑。 当然了,这是他文学性上的特点。我们也不要一定把作品放在纯理论的角度给出解释。

你刚才说到像黄琉璃,因为这个地方离故宫太近了。但我更多的感觉是这个地方需要一个作品“跳”一下。而且,将来的艺术家要来这个园林式的院子做展览,都得选择一个独特的空间,让人记住。

梁爽:您这是地盘占领意识,要是在美国您可能还是一个涂鸦艺术家,占领街道。

朱金石:其实是这样的,艺术家一定要有独特的方法。所谓空间艺术就是要找到一个别人不会用的空间,或者别人以后就不会再用的空间。布展的时候他们和我说西南角是机房,有发动机的声音,不能放作品,这提醒了我,我想别人都不用,我就要用。至少别人会在不经意之中提问:这个东西为什么要放在这?这其实已经达到了我的目的了。

梁爽:我认为您是在空间里完成了一个整体作品。所展示的13件作品背后都有着之前很多年的铺垫。这次展览中,作品的时间线被拉长,整个作品的脉络和性格更突出了。

朱金石:因为在老房子里面很容易回忆,跟它空间的感觉有一个呼应。

最初的厚绘画作品

梁爽:在我印象里,您给作品起的名字既有侠情又有故事性,像这次的《乌江处》、《走失白云》就是两极的代表。

朱金石:我给作品起名字,其实没有特别强烈的事先准备。越好的作品起名字越慢。对艺术家来说安静真的很重要,如果每天跟很多人在一起,不可能去想“初念”这样的名字。

梁爽:作品《牛头》旁边有一个创作时间很早的小画,颜料不厚但塌陷进去了,画的也是一个牛头,这幅作品有什么特殊意义么?您从什么时候开始决定要把颜料弄得特别厚?绷框子的技术又是怎么改进的?

朱金石:这幅画确实挺早的,我那个时候就开始做装置了。86年刚到柏林的时候,有一个女艺术家雷纳德到我的工作室看作品,看完后微然一笑“60年代”,她说过几天到我那儿看看吧。我去了,一看她的作品,感觉“什么都没干”,属于那种有点极简主义式的,比如说上面涂点颜色、画也不涂底色,旁边搁一个半成品石膏雕塑,我也没看懂。但当时对我刺激很大,我知道抽象在西方已经是一个过时的艺术了。普通的艺术家都说我是60年代的,那优秀的艺术家不就懒得理我了。这个绝对不可以的。就觉得不能再画了,全停。我把刚买的300米的土耳其棉布全给剪了。

梁爽:剪完了卖给尹秀珍?

朱金石:哈哈,那时候她也没钱。 我和德国国家基金的三个策展人开会,说画展不做了。博伊斯的朋友叫瑞丽·布洛克,他是一个在欧洲影响力很大的人。博伊斯做的《我爱美国,美国爱我》就是在他纽约的画廊做的,他说这个艺术家的想法我们可以帮助实现,然后我就做了我的第一件作品《方阵》,之后我就不敢做了,因为我知道再做什么都不对。

梁爽:所以这是您在柏林做的第一件装置作品。

朱金石:对,88年我开始写东西,也有欲望画画。我当时已经看了德国美术馆里所有的艺术,我发现有一种可能超越他们,就是厚度。他们画的都挺棒的,但是他们不敢厚。我那时觉得现在必须得做,就有了你说的那件作品,画了一个系列。

梁爽:这故事我信了!

朱金石:哈哈,信了吧。

关于色彩系统

梁爽:《失去白云》是一幅很有代表的“厚绘画作品”,名字优雅,但离近了看,涂抹恣肆,太野了。画里边有很多特别丰富的中间色彩。

朱金石:你说的特别对,《初恋》是一个想好了死磕的状态,但是要留很大的余地,对吧?只要达到最终的预设就可以了,有点观念性;《走失白云》是一个过程,对绘画的一种研究。过程中也有风险,不是说每次就都能画对了,要怕画错了就不敢往前走了。画好的时候还得再画,挑战这样的一个极限。我三年差不多可以画这个尺幅的将近二十幅,真正能够达到像《失去白云》这样的水平,我觉得也就四五幅。

从色彩理论或者说色彩学来说,我们所知道的途径都来自于印象派的时期,然后发展成俄罗斯的色彩概念,从空间的、环境的影响看色彩。我觉得这两种观念,甚至更多的观念都必须要排除。不能用这样的基础作为自己的语言的准备,这是绝对不允许的。

刚开始很长时间,我的作品里面没有色彩,因为我没有按照参照系统的方式走。但经历一段时间、积累经验以后自然就知道了,我的色彩系统将有可能是什么样的。而且我会回避看到所有绘画的色彩给我的感觉。

我在06年08年的时候有意识模仿欧洲早期抽象绘画,包括表现主义、印象派时期的作品:梵高、有点接近的一个德国艺术家。特别是二战前后的一些艺术家的色彩经验。我画的时候有意识的在色彩上跟他们有呼应。通过看博物馆,对他们的色彩系统,尤其近现代艺术的或者当代的色彩系统,有一个基础的了解。

梁爽:所以您觉得在色彩这件事上也可以有突破?

朱金石:必须的,如果在油画的色彩上没有突破,我认为是肯定不行的。到了09年、10年以后,因为我身体不太好了,就开始把欧洲印象派的色彩也排除了,开始完全用自己的经验了。这个时候我敢用得非常特殊、一般人不会用的颜色。

梁爽:那个时候,您已经差不多58岁了。

朱金石:确实60岁对人生来说挺重要的。去研究欧洲艺术家就会发现,50岁时艺术家的作品还没怎么样,一般都到了60岁了就会很不一样。年轻的时候就是幼稚,甭管是莫奈还是梵高都是名字、是偶像派,流星似的璀璨就过去了。虽然能让人感动,但是从专业角度来说,它还不够丰富,因为10年一般都是一个类型,还来不及变化,像比萨洛也好,或者像莫奈、毕加索、德莱,玛蒂斯、弗拉蒙克都有很多变化期,他们最好的那一块时间被我们艺术史记录,但是他们一生中的很多作品会让人感到每一个时间段都非常有意思。

60岁以后的人的眼睛对色彩的要求,跟之前一定不一样。这个时候有可能你看不清楚了,但靠经验和理解、对艺术史的态度,就会选择一种认为高的表达。这个时候很难,力量是永远不够的,一定要用一种方法。

公寓艺术

梁爽:公寓艺术在90年代持续了相当一段。您对那段时间中印象很深的作品是什么?

朱金石:我觉得很难说是哪件作品让我我就说觉得最好。那段时间是挺有意思的,直到高名潞后来说你们那段时间太重要了,你当时做的特别好,我还跟他调侃,那段时间已经过去了,不用再提了。

梁爽:您当时跟谁合作比较多?

朱金石:当时我说咱们谁都不许合作,自己做自己的;大家一起做,互相帮忙,但不要合作,听起来比较自私哈。宋冬和尹秀珍老打架,他们俩又分不开,我们还得劝架哎。我们每个人在各自的家里做作品,聚会聊天主要在甘家口,王鹏在当时在角楼上还实施过;当时林天苗他们在东四这块儿,这波人每个地方都去看,互相关系都很好,互相支持。